Ⅰ 戦争遺跡の形成経緯

1 軍都小倉の発展

(1) 陸軍部隊の設置

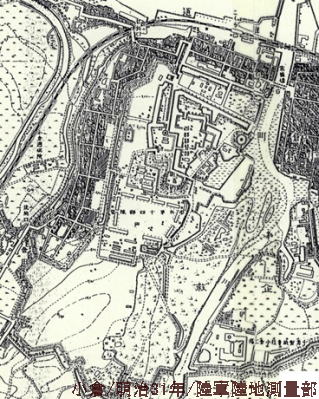

・軍都小倉は、兵部省が近代国家となって日本陸軍 最初の部隊である鎮台を、明治4年6月小倉に置いた西海道鎮台が始まりである。西海道鎮台(全国2カ所の内の一つ)の本営である小倉には熊本藩兵一個大隊をもって編成した小倉第二番大隊が、分営の博多には博多第一番大隊、分営日田には日田第三番大隊が駐留していた。そして、廃藩置県が断行された後の同年8月小倉に本営を置くが、当分の間は熊本に置くとして西海道鎮台を廃止して鎮西鎮台(全国4カ所の内の一つ)を設置した。 最初の部隊である鎮台を、明治4年6月小倉に置いた西海道鎮台が始まりである。西海道鎮台(全国2カ所の内の一つ)の本営である小倉には熊本藩兵一個大隊をもって編成した小倉第二番大隊が、分営の博多には博多第一番大隊、分営日田には日田第三番大隊が駐留していた。そして、廃藩置県が断行された後の同年8月小倉に本営を置くが、当分の間は熊本に置くとして西海道鎮台を廃止して鎮西鎮台(全国4カ所の内の一つ)を設置した。

・明治5年兵部省は廃止され、陸軍省と海軍所に分立、明治6年1月には徴兵制が発布されると共に既存の4鎮台が廃止され、熊本、広島等全国6カ所に鎮台が置かれた。熊本鎮台の営所となった小倉には、歩兵第十四連隊が駐屯した。

・明治10年2月西南戦争が始まると、歩兵第十四連隊にも出動命令が出され第二代の連隊長となっていた乃木少佐も出動し田原坂の戦いで軍旗を喪失している。

・明治18年6月、小倉城内に歩兵第十四連隊と翌年に創設予定の歩兵第二十四連隊の二個連隊を指揮する歩兵第十二旅団本部が開設された。

・明治21年5月、鎮台は廃止され新たに師団編成となり、熊本は第六師団となり、第十二旅団本部は、旅団司令部となる。

・明治27年8月宣戦布告した日清戦争では、小倉の第十二旅団を基幹として逐次門司港から出帆し、旅順の東鶏冠山砲台攻略に勝利し旅順を占領、翌明治28年6月復帰した。

・明治28年、帝国議会で師団増設が可決されると師団誘致運動が始まり、翌明治29年3月小倉に第十二師団設置が明示され陸軍は、企救郡北方で用地買収に着手した。師団となれば、騎兵・砲兵・輜重兵等の隷下部隊を配置することになり、小倉城内の営所では収容出来ないためである。北方では、歩兵一個連隊・騎兵・砲兵・輜重兵の兵営と病院、練兵場用地など約40万坪が買収され建設が進められた。

・明治31年11月、第十二師団は小倉城本丸に司令部の新庁舎が開庁した。隷下の部隊は、既存の歩兵第十四連隊を除いて以下のとおり新設された。

歩兵第四十七連隊 明治30年7月北方(現小倉駐屯地)に兵舎が完成し移動。

騎兵第十二連隊 明治30年9月北方(現自動車試験場等)に移動。

野戦砲兵第十二連隊 明治30年7月北方(現小倉駐屯地南)に兵舎が完成し移動。

工兵第十二大隊 明治30年6月北方(現北九州大学)に移動。

輜重兵第十二大隊 明治31年11月北方(現小倉南区役所)に移動。

・大正3年第一次世界大戦が勃発したが、大正6年にはロシア革命によりソビエト政府が成立した為、東西からドイツを挟撃する連合国の戦略構想は深刻な打撃を受けていた。大正7年連合国は、アメリカを通じて日本に援助要請を行ってきたため、同年8月シベリア出兵を宣言した。第十二師団は8月門司港からウラジオストクに上陸し連合国軍に集結し、シベリアを転戦した後、大正8年7月原隊に復帰。

・大正14年3月の宇垣軍縮に伴い、同年5月第十二師団司令部は久留米に移転する。それに伴い、小倉にあった部隊の再編が以下のとおり行われ、軍事機構は縮小された。

歩兵第四十七連隊 大分へ移駐

騎兵第十二連隊・兵器部 移駐

野戦砲兵第十二連隊 廃止

工兵第十二大隊 廃止

輜重兵第十二大隊 廃止

なお、同時に下記のとおり移駐してきた部隊もあった。

野戦重砲兵第六連隊

下関から北方へ

野戦重砲兵第二旅団司令部

松の丸の歩兵第十二旅団司令部跡に

・昭和6年9月満州事変勃発に伴い同年12月には野戦重砲兵第六連隊が大連に出動、翌昭和7年1月上海事変勃発に伴い同年2月には歩兵第十四連隊が上海へ出動、同年5月の停戦協定締結に伴い帰還。

・昭和11年4月、満州国の国境警備のため、歩兵第十四連隊がソ連国境に出動し、そのまま満州駐屯部隊となった。

・昭和12年支那事変へ変貌する中、小倉駐屯の各部隊も戦線に出動し、補充担任の留守隊は多くの部隊を編成し戦線に出動させることとなった。

・昭和15年7月、西部軍直轄の第六十六独立歩兵団が新設され、司令部を城内の元師団司令部跡に置き、北方の歩兵第十四連隊跡には歩兵第百二十三連隊が置かれた。

・昭和18年6月、第六十六独立歩兵団司令部は廃止され、同年8月その跡に関門地区警備のため下関要塞司令部が移転し、松の丸の西部軍砲兵隊司令部は、壱岐・対馬・長崎・豊予・下関各要塞の重砲兵連隊等を指揮監督することとなった。同年6月、北方の歩兵第百二十三連隊が熊本に移動した跡には、八幡製鐵所の警備に当たるため、熊本から第二十一警備大隊五個中隊が移転してきた。また昭和19年11月機関砲教育隊が設置された。

・昭和20年2月、本土決戦に備え九州担任部隊として野戦軍である第十六方面軍と防衛・軍政をつかさどる西部軍管区司令部が発足し、同年3月北部九州の防衛は第五十六軍が担任することになった。同年4月防衛準備が開始され、門司・小倉・戸畑は下関要塞守備隊が、若松・八幡は歩兵第四百十七連隊が配備された。下関要塞守備隊は、元第十二師団司令部庁舎で全指揮をとった。

(2) 軍事機構の整備

ア 病院

明治8年、歩兵第第十四連隊の医療機関として小倉営所病院が開設されたが明治21年5月には小倉衛戍病院に改称した。その後明治32年4月に企救郡北方に移転し小倉陸軍病院となった。

イ 刑務所

明治15年12月、小倉田町に衛戍監獄が開設され、大正11年には企救郡城野に移転し、大正12年4月には小倉衛戍刑務所に改称した。

ウ 兵器修理場

明治27年11月、兵器修理場開設が決定されると門司古城山北西の海岸が埋め立てられ、翌明治28年5月野戦首砲廠門司兵器修理所が開設された。大尉以下職工80人が東京砲兵工廠から異動し、砲の修理と捕獲兵器の解体が主な業務であった。そして、明治30年には大阪砲兵工廠門司兵器製造所に改称した。

エ 兵器支廠

・明治28年1月、門司に砲兵第三方面本署を開設、その後明治29年9月門司兵器支廠に改称した。また、明治28年3月、門司丸山町に長谷弾薬庫、軍用倉庫(1万坪)が開設された。

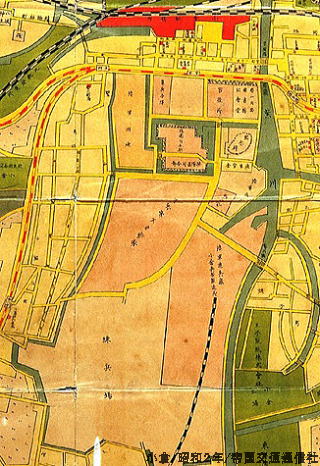

・明治31年10月、小倉城内に兵器支廠の派出所が設置され、翌明治32年11月小倉城東側紫川沿いに小倉陸軍兵器支廠を設置し城野に兵器庫を開設した。

・大正2年3月、門司兵器本廠・門司兵器支廠は廃止され、小倉兵器支廠門司出張所となる。

・大正5年4月には、城内東側に小倉兵器製造所が開設され、門司兵器製造所は小倉に移転、その後大阪砲兵工廠小倉兵器製造所となる。また、小倉兵器支廠門司出張所は廃止され、兵器の管理・修理は小倉に集中し、大正7年8月小倉兵器支廠は城野に移転する。

・大正12年、陸軍造兵廠設置に伴い、小倉兵器製造所はその直轄となった。

・昭和15年4月、小倉兵器支廠は小倉兵器補給廠に改称している。

・昭和20年2月以降は、第十六方面軍兵器廠として山門郡瀬高町に移転準備中に終戦を迎えた。

オ 西部都督部

明治29年8月、天皇に直属し防御計画と各師団との共同作戦計画を策定する都督部(全国3カ所)の内、西部都督部設置が決定し、12月小倉城松の丸にあった歩兵第十二旅団司令部は旧花畑(現松本清張記念館)に移転し、その跡に開庁した。しかし、日露開戦直前の明治37年1月廃止された。

カ 憲兵隊本部

明治31年11月、第十二憲兵隊として開設し、明治40年10月小倉憲兵隊(現リバーウォーク)に改編される。その後、北方(現国立病院)へ移転、昭和になって再度城内へ移転する。

キ 捕虜収容所

・日露戦争では、多くの捕虜を生じた為、全国29カ所設置された収容所の一つとして門司(大里)収容所が明治38年1月に開所し、3月までに下士官298人、兵卒1,665人が収容された。将校については、小倉の陸軍楷行社が当てられていた。また、4月には、小倉日明の収容所も完成し、日本海海戦の捕虜755人も収容していた。明治38年9月講和条約が成立すると捕虜送還も始まり、門司は同年10月、楷行社と日明は11月に閉鎖された。

・太平洋戦争中、米英などの連合軍捕虜を収容するため、八幡と小倉に俘虜収容所を開設し、約3,600人収容していた。

ク 競馬場

日露戦争の結果、砲兵隊の輓馬、輸送用輓駄馬を補充する為、農耕馬や都市の輸送用輓馬を購入したが体格不良、調整不十分であったため、馬匹改良の必要性から競馬を奨励し、明治40年東洋競馬会が設立され明治41年戸畑名護屋岬に競馬場を開設。明治43年7月には、小倉競馬倶楽部に改組し、明治43年11月三萩野に競馬場を開設。昭和6年6月北方に移転。

ケ 曽根製造所

昭和8年に着工し、昭和10年に開設した火薬製造所であったが、秘密裏に毒ガス(イペリット、催涙)を製造していた。昭和11年新設の東京工廠に所属し、正式名称は東京第二軍造兵廠曽根製造所である。

コ 富野弾薬庫

昭和9年5月に着工し、昭和16年に竣工。下関要塞及び朝鮮海峡系要塞の弾薬庫として洞窟式弾薬庫を設置。

サ 山田弾薬所

昭和14年に着工し、終戦直前に竣工。小倉兵器支廠山田分廠として開設。小倉工廠用の弾薬補填所、火薬保管庫及び弾薬庫として使用された。

シ 飛行場

昭和18年、水田79㌶、塩田64㌶を買収して曽根飛行場の建設に着工したが、終戦までには完成しなかった。

セ 特攻基地

門司区大積の東端の岬、及び干潮時には陸続きになってしまう蕪島に、太平洋戦争の末期本土決戦時の米軍襲来に備えて、陸軍の海上特別攻撃兵器「四式連絡艇」通称「レ艇」を、格納するための横穴が9か所残っている。終戦時には、訓練を終えた隊員が、本土決戦に備えて九州や四国の海岸に配備されていたが、実戦配備はされなかったとも言われている。 |

2 下関要塞の建設と要塞地帯の指定

(1) 要塞の建設

明治15年以降仮想敵国を清国としていたところ、清国は戦艦「定遠」(7,335屯)を中心とする北洋艦隊を完成させ日本に対し牽制・威圧するため、明治19年8月4隻の軍艦を長崎沖に停泊させた。当時の日本海軍は、4,000屯級の戦艦しか保有しておらず、アジア最強の海軍である北洋艦隊を持つ清国の脅威を思い知らさた。

陸軍省は、明治19年10月臨時砲台建築部を設置し、下関・門司等全国枢要の地に砲台等の要塞を構築する沿岸防備計画を建て、下関海峡では、明治20年9月門司側の田向山と下関側の田の首で最初の砲台建設が始まり、以下下表のとおり明治33年12月までに15カ所の砲台と堡塁を建設した。

※下関要塞の一覧

| 番 |

所在市 |

所在区 |

名称 |

起工年月 |

竣工年月 |

装備 |

| 1 |

下関市 |

田の首砲台 |

明治20年9月 |

明治21年12月 |

27加農砲4門 |

| 2 |

北九州市 |

小倉北区 |

手向山砲台 |

明治20年9月 |

明治22年3月 |

24臼砲12門(6砲座) |

| 3 |

門司区 |

笹尾山砲台 |

明治20年10月 |

明治22年9月 |

28榴弾砲10門(5砲座) |

| 4 |

下関市 |

老の山砲台 |

明治20年10月 |

明治23年1月 |

28榴弾砲10門 |

| 5 |

火の山砲台 |

明治21年1月 |

明治24年2月 |

28榴弾砲10門、24加農砲8門 |

| 6 |

北九州市 |

門司区 |

古城山砲台 |

明治21年2月 |

明治23年6月 |

24臼砲10門(5砲座) |

| 7 |

下関市 |

筋山砲台 |

明治21年4月 |

明治22年8月 |

24加農砲6門 |

| 8 |

金比羅山堡塁 |

明治23年6月 |

明治26年4月 |

28榴弾砲8門 |

| 9 |

戦場ヶ野堡塁 |

明治24年4月 |

明治25年10月 |

15臼砲4門、12加農砲8門 |

| 10 |

北九州市 |

小倉北区 |

富野堡塁 |

明治26年3月 |

明治28年10月 |

12加農砲8門 |

| 11 |

門司区 |

和布刈砲台 |

明治26年11月 |

明治28年7月 |

24加農砲2門(隠顕砲) |

| 12 |

古城山堡塁 |

明治27年10月 |

明治28年10月 |

|

| 日清戦争[明治27年7月~28年3月] |

| 13 |

北九州市 |

門司区 |

矢筈山堡塁 |

明治28年8月 |

明治31年3月 |

15榴弾砲6門、9臼砲4門 |

| 14 |

下関市 |

一里山堡塁 |

明治28年10月 |

明治30年7月 |

12速射加農砲4門 |

| 15 |

龍司山堡塁 |

明治30年11月 |

明治33年2月 |

12加農砲6門 |

| 16 |

北九州市 |

小倉南区 |

高蔵山堡塁 |

明治32年2月 |

明治33年12月 |

12加農砲6門、15臼砲6門、機関砲4 |

(2) 要塞砲兵連隊の設置

砲台建設に併せ明治23年5月、第四要塞砲兵連隊が発足し各砲台へ配属された。

そして、明治28年3月関門要塞は正式に下関要塞となり、4月には下関要塞司令部が発足し、第四要塞砲兵連隊は下関要塞砲兵連隊に改称した。

(3) 要塞地帯の指定

明治32年制定の要塞地帯法により、北九州市の東半分要地は機密保護の為「下関要塞地帯」に指定され、地域内の測量・撮影等は厳しく制限された。

防空体制に整備に備えて、北九州市の要地について昭和10年追加指定している。

(4) 白島砲台の設置

昭和10年要塞修正計画のなかで設置が計画され、関門海峡を通行する船舶の交通を敵艦艇(おもに敵潜水艦)の攻撃から援護するため、若松から約8km

沖合いにある白島の男島に築造された砲台である。位置的には、東北方面にある蓋井島砲台(15cm カノン)と、西北西の玄界灘側にある大島砲台(15cmカノン)の中間にあたり、白島砲台の

7cmカノン砲からの砲撃により両砲台の射界の中間海面をカバーし、これら 3 砲台で響灘から玄界灘までの海面を制圧することができた。また、備砲の

11 年式 7cm カノン砲は高射砲兼用であり、関門海峡入口に侵入する敵航空機に対する高射砲陣地としての役割も担っていた。 |

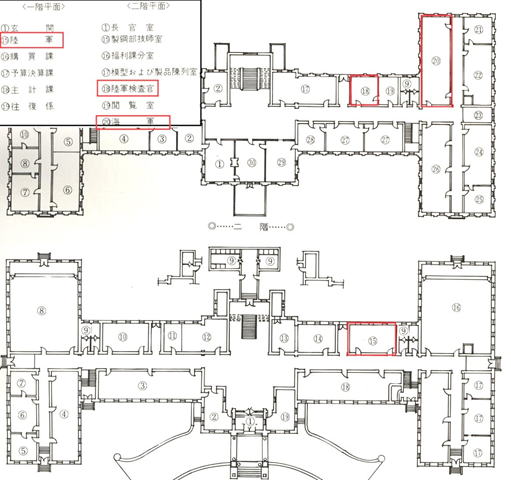

3 官営製鐵所の操業と軍需工場 ※二代目本事務所平面図

海軍省から農商務省へ移管されることによって帝国議会の承認を受けた官営製鐵所は、全国各地より誘致活動があったが、筑豊炭田を背景とした安川敬一郎の尽力によって八幡村に決定し、明治34年11月操業を開始した。日露戦争開戦前には、東京砲兵工廠に鉄鋼40頓が急送されるなど、各兵器廠への鋼材が増大した。そして開戦後の明治37年7月には、休止中の高炉に火入れした他、野戦砲、中口径砲用鋼弾地金等の武器も製造し軍需工場化していた。その後、砲弾搾出場を設置し砲弾の生産も行っている。

戦前の二代目本事務所内に陸軍と海軍はそれぞれ事務所を設置していた。

|

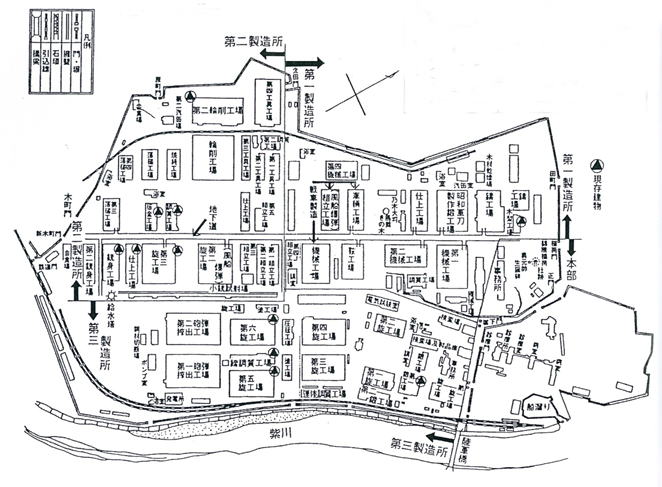

4 小倉陸軍工廠の誘致と操業 ※小倉陸軍工廠平面図

大正12年9月、関東大震災によって陸軍造兵廠東京工廠は壊滅した。再建に当たっては、地元の誘致活動もあり大陸進出への適地として、昭和2年10月小倉に工廠設置が決定した。

敷地は、歩兵第十四連隊営所と民有地等17万6,581坪が当てられ、昭和3年11月歩兵第十四連隊が北方に移転するとともに、第一期工事に着手し、昭和5年3月竣工した。

昭和8年10月、小倉兵器製造所を合併して正式に小倉工廠として発足。

昭和10年3月、東京工廠から移転を完了し、昭和15年には小倉陸軍造兵廠に改称している。工廠では、職員及び動員された学生等で、総員数4万人が働いていたといわれる。

施設は、東西735m、南北1,325mの敷地の中に、本部(現中央図書館)、第一製造所(現西小倉小学校周辺)、第二製造所(現安川電機周辺)、第三製造所(現大手町マンション地域周辺)に分かれ、第一製造所では軽戦車等の軍用車両・軍刀・風船爆弾、第二製造所では機関銃・小銃の銃器類、第三製造所では砲弾類を製造し西日本最大級の軍事工場であった。また、敷地外に技能者養成所(現貴船小学校)、火工廠曽根派出所があった。

昭和19年6月16日には、B29による空襲を受け、倉庫等が破壊され約80人が死亡した。死者の半数は女子挺身隊であった。

そして、翌昭和20年5月には分散疎開を決定し、本部の一部及び第二製造所を大分県日田市、第一製造所を大分県杵築市へ疎開した。

|

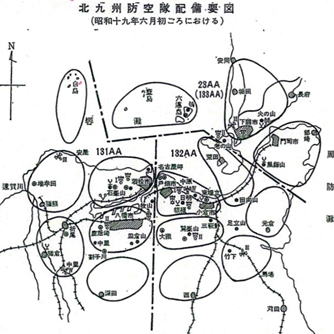

5 要地の防空体制ついて

(1) 高射砲部隊の配置

陸軍は、昭和16年7月独ソの開戦に伴い高射砲部隊へ準備命令を出し、朝鮮海峡や各要塞の防空任務と兵員輸送の護衛(防空)任務に従事することになった。その為、防空部隊の大規模改編が実施される中で、北九州市は明治以降関門海峡を守る下関要塞地帯に指定されており、また小倉には西日本最大級の小倉陸軍造兵廠、八幡には製鐵所と重要地帯であった為、小倉防空隊司令部を現西南女子短期大学に置き、高射砲第一連隊、独立高射砲第二大隊(若松・戸畑)、独立高射砲第三大隊(小倉)、独立照空第一大隊(小倉)、独立照空第二大隊(若松・八幡)、独立照空第三大隊(小倉)、聴測第四中隊、聴測第五中隊(小倉)、第四防空気球隊(若松・野戦重砲兵第六補充隊)、防衛通信隊(小倉)を配置したが、同年11月にはさらに改編増強し、西部防空旅団(小倉)となりこの指揮下に防空第二一連隊(若松・八幡)、第二一防空気球隊(童子丸)と新たに 防空第二二連隊(小倉・戸畑)、 防空第二三連隊(門司・下関)、機関砲第三大隊(枝光)が置かれた。

太平洋戦争開戦4か月後の昭和17年4月18日、航空母艦から発進したB-25爆撃機による東京初空襲を受け、陸軍は本土の要地防空を担当する防空旅団司令部を防空集団司令部へと昭和18年8月に改編している。その後、昭和19年6月には、防空集団司令部をそれぞれ東部・中部・西部高射砲集団司令部に格上げし、各防空連隊は再び高射砲連隊に改称、また各連隊改称にあたって110番台連隊は東部、120番台連隊が中部、130番台連隊が西部と、連隊番号で識別・所属が容易に判明出来るようになった。

西部軍・西部高射砲集団司令部

防空第二一連隊(若松・八幡) → 高射砲第一三一連隊(若松・八幡)

防空第二二連隊(小倉・戸畑) → 高射砲第一三二連隊(小倉・戸畑)

防空第二三連隊(門司・下関) → 高射砲第一三三連隊(門司・下関)

第二一-防空気球隊(童子丸) → 第二一要地気球隊(童子丸)

機関砲第三大隊(枝光) → 機関砲第二十一大隊(枝光)

昭和20年5月、九州方面では高射第四師団が編制されたが沖縄戦が開始されたことにより、九州への米軍上陸作戦に備え野戦防空任務への転換を図っている。一方、北九州防衛を担当する部隊を纏めて第四高射砲隊司令部を編成し、北九州防空任務を継続するとともに新設された高射砲第一三六連隊(小倉)を高射第四師団に編入しているが、高射砲270門から120門へ減少している。

(2) 高射砲陣地の設置

昭和16年11月、小倉防空隊高射砲第一連隊から西部防空旅団へ改編増強に伴い下表のとおり、門司・小倉・若松・八幡・戸畑の市内12カ所に予備を含め高射砲陣地が初めて設置された。装備は、主力の高射砲である八八式七糎野戦高射砲と九九式八糎高射砲であった。

※高射砲一覧

| 制式名 |

採用年 |

製造数 |

砲口径 |

最大射高 |

重量 |

| 十一年式七珊半野戦高射砲 |

大正11年 |

44門 |

75mm |

6,650m |

2,061kg |

| 十四年式十糎高射砲 |

大正14年 |

70門 |

105mm |

10,500m |

5,194kg |

| 八八式七糎野戦高射砲 |

昭和3年 |

約2,000門 |

75mm |

9,100m |

2,450kg |

| 九九式八糎高射砲 |

昭和16年 |

500門~,1000門 |

88mm |

10,420m |

6,500kg |

| 三式12cm高射砲 |

昭和18年 |

約140門 |

120mm |

14,000m |

重量 19.80トン |

| 四式七糎半高射砲 |

昭和19年 |

70門 |

75mm |

11,000m |

3,355kg |

| 五式十五糎高射砲 |

昭和20年 |

2門 |

149.1mm |

19,000m |

9.2トン |

太平洋戦争開戦後初の東京空襲を受け、昭和17年4月には更に予備を含め4カ所増設している。

また、昭和19年6月15日深夜八幡は戦略爆撃機B-29よる初めての日本本土空襲を受けているが、ほぼ同時期に6カ所増設し、内1ヵ所には高高度を飛ぶB-29を撃破出来る最新の三式12cm高射砲を6門設置している。さらに、同年11月には予備を含め5カ所増設し、内1ヵ所には三式12cm高射砲を6門設置している。なお、三式12cm高射砲は、全国で約140門生産されているが、内1割の12門が市内に設置されていたことになる。

さらに、戦略爆撃機B-29と共に飛来する戦闘機の低空攻撃に対抗するため、昭和19年6月八幡製鐵所を眼下に望む枝光の丘陵地に、全国生産数16門の二式多連二十粍高射機関砲を6門設置している。この機関砲は、砲6門を専用の高射指揮装置に接続し、電動によって自動的に敵機を追尾・攻撃できるようにしたもので、ケキ砲II型と称していた。

その他、地元の方々の証言や米軍撮影の航空写真から3ヵ所程確認でき、合計で予備を含め市内31ヵ所設置されていたことになるが、今後の精査が必要である。

(3) 照空陣地の設置

昭和16年12月、市内12カ所に予備を含め高射砲陣地が初めて設置されたのに伴い、砲撃の目と耳となる照空陣地等が、高射砲陣地との重複もあるが18ヵ所新設されている。東京空襲を受けた昭和17年4月には、更に23ヵ所増やし計41ヵ所となり、高射砲陣地の約3倍となっている。そして、昭和19年6月15日深夜の八幡空襲以降は、更に28ヵ所増の計69ヵ所となっている。

また、当時の電子兵器となる対空警戒レーダーの超短波警戒機乙は、昭和19年6月権現山に1基のみ設置されている。そして、射撃管制用の追尾レーダーとなる電波標定機はタチ1号等16基設置されているが、夜間爆撃に対する砲撃には照空灯から投射された光に照らされた爆撃機を目視で照準を合わせていた。これは、大型の爆撃機は機動性が悪く、爆撃コースに入ったら回避運動ができないため、投射された光から脱することは難しく、戦闘機や高射砲の格好の的になった。また、照空灯から投射された強い光には、爆撃機の乗員に対する心理的効果や光学照準器を使用不能にする効果もあった。 |

|